Adventure, Darling——Fat Dog生成记

Fat Dog 120赛道上的野花,by Heather MacDonald

1

从Nicomen Lake补给站一路下山已经3个多小时了,现在是太平洋时间2015年8月15日下午12点55分,眼看前方补给站Cayuse Flats的关门时间下午1点钟马上就要到了,而我面前这条长长的山道仍然看不到尽头,据估算和一路盘问,前方至少还有3到4公里的距离,无论如何也不可能准时到达补给站了。时隐时显的希望之光在眼前渐渐湮灭下来,我终于放缓脚步,开始面对挑战Fat Dog 120失败这个事实,尽管或许在很多人看来这不过是意料之中的结果。

70英里组的选手在陆续地超过我,无数轻盈矫健的身影在我面前跃过,此时他们离出发不到40公里,才刚刚跑下赛程里的第一座山,而从昨天早晨到现在,我已经跑了整整115公里,如今挣扎在第三座山的下山路上。每个人都开心地跟我打招呼,热切地问我状况如何,眼里流露出对120英里选手的崇拜,有个男生甚至还停下来追问我右腿膝盖到底是什么问题,可我此时已经沮丧失落到了极点,压根也不想讨论这些。最后人家还跟我说终点见,事实上我已经被关门了啊,我只有苦笑,希望他赶紧追上他同伴,专心完成他自己的比赛。

刚出发的Fat Dog 70英里组选手,by Brian McCurdy

2

赛前我其实有想过转到70英里组。一个月前North Face 50英里北美系列赛的安大略省蓝山站,本来是我报名给Fat Dog 120作赛前热身的,结果当天湿热的环境让我的胃又出了状况,20公里之后除了水吃不下任何东西,跑完前40公里往头上身上浇了无数杯冰水,又在头巾里塞满冰块,却仍然恢复不了状态,在60公里处遗憾退赛。

赛前压根也没想过自己会搞不定这比赛,之前胖胖有提醒过我这个周末可能会很湿热,但我觉得安省能湿热到哪去呢,再说,毕竟只有50迈,早上出发那么早,热起来咬咬牙也就顶过去了。结果真出了状况,吃不了东西,维持不了体能,再怎么咬牙也没办法。

当然被打击得不行。咬牙坚持的时候跟自己说,连这比赛都完不成还有什么底气站在Fat Dog的起跑线上。结果这回真退了赛,那到底还站不站吧。出这种状况已经是第二回,去年底HK168的赛道上,比赛当天气温陡升到将近30度,从多伦多接近零度的干冷空气里过去,还带着13个小时的时差,我从一开始爬八仙岭就两眼发黑,整个第一座山跑得闷热无比,下山后身体滚烫,连水都往外吐。当初以为只是极端不适应下的意外,没想到如今噩梦又重演。

被好心的志愿者开车送下山,然后打电话叫胖胖来接我。好恨这样,每次胖胖陪我去比赛,都要他自行安排,说好时间终点见,可一旦出了状况就要中途打电话叫他来接,一副退赛选手饱受摧残又垂头丧气的模样,难堪又羞愧。他当然什么都不会说,善意嘲笑一下我眼高手低之类,离Fat Dog开赛已经不到一个月,这时候连Salomon赞助运动员Brian Culbert都知道只参加50公里组,我居然就觉得完赛个50英里可以如此风轻云淡?何况这个50英里赛其实还包括对我十分困难的因素。不过当他看我腿部肌肉好像也有被陡峭的滑雪道虐到,就开始劝我认真考虑下是不是要转赛到70英里组去。

我当然不情愿转组,可连续地退赛确实会让人对自己的身体产生怀疑。我的身体到底还能不能经受得住超马比赛的冲击,长距离比赛本来就有很多不可预料,如果只有最理想最平稳的环境才可以跑,任何变化和意外都不能承受,这件事对我而言或许也就失去本来的意义。

几乎所有的人都觉得我参加这比赛的120英里组不可思议,6月底Salomon Toronto的夏至日出日落跑,Brian Culbert知道我要跑120英里组的时候,非常善意含蓄地跟我说,其实你可以参加70英里组,那样把握更大。去年同我一起完赛过Sulphur Springs 100英里的多伦多女子选手Linda Trinh一听我说要跑这比赛120英里组,就笑着说“I hope you will be good”, 她今年夏天的主赛是Colorado的Transrockies,这是一个美国落基山脉的多日赛,六天总里程120英里,爬升也才刚到6000米,而且她实力和训练其实都比我强,赛事经验也比我丰富。是的,我是完赛过100英里,具备Fat Dog 120的报名资格,可我完赛的是Sulphur Springs,似乎所有人都知道这两者之间的天壤之别,可我为什么就觉得可以一次跨越?我到底在面对一个怎样的挑战,这是不是确实是一件注定没有任何机会的事?如果真是这样,那我还要去做吗?

我终究还是去查阅了Fat Dog的报名规则,其实这时候我还来得及跟主办方申请换组。我要转组吗?换到70英里,我完赛的机会确实一下子大了很多,可是从一开始,Fat Dog对于我而言就是Fat Dog 120, 就是从Lakeview Creek Campground Trailhead过桥上坡一直到终点Lightning Lake 120英里赛道上的每一步。我真的只是要为完赛,还是要体验一个自己想要的完整过程?我知道后者意味着失败的风险极高,可不试又怎么知道呢?

3

8月14号早晨10点钟,我终于还是和120英里的其他选手一起出发了。赛事的前一天我有遇到加州来的阿唐哥,于是在起点交流了一下各自对比赛的想法,就开始一起爬升第一座山。上山的路还行,刚开始大家也都明白应该放轻松,我跟阿唐一路走一路闲聊,无非就是八卦国内和北美华人跑圈各种人和事。我常常在比赛一开始比较容易紧张,可以有一个相对放松的开始,用国语跟人聊聊天,我觉得还挺不错的。阿唐的目标是40个小时内完赛,可能觉得我的配速还是有点慢,过了接近山顶的第一个补给站之后他就加速而去了,我按照自己的节奏继续上行。

走向起点,前路未知,by 胖胖

一出发迎接选手们的就是一个巨陡峭的长爬升,by 阿唐

今年整个加西都非常干热,上山时温度一度升到了30度,结果没想到才下了第一座山就乌云密布,电闪雷鸣,眼看暴风雨就要来了。我在山下补给站遇到等了许久的胖胖,匆匆换了件衣服,灌了水,胡乱吃了点东西就继续出发了。下山的时候我在黑泥里摔了一跤,把手掌摔破了一道大口子,这时候也顾不上处理。我离关门的距离并不大,不抓紧时间后面恐怕会很被动。

才刚一上山,倾盆大雨就来了,靠近山脚的路有树林遮挡还好,越往上雨下得越剧烈,还混着零碎的冰雹,不一会儿,整个身体都湿透了,这时候我的冲锋衣距离我大概还有30公里,鞭长莫及。山腰上的Trapper补给站,我请志愿者帮我在皮肤风衣里裹上锡箔纸,用胶带在胸前固定,希望自己可以熬过接下来的30公里。

刚出补给站门就开始遇到退赛折返的选手,这时候山上的状况确实很恶劣,雨势迅猛,地上顿时水流成河,四处泥泞,我的鞋刚被涂得泥泞不堪,转眼又被洗得干干净净,于是这样泥了洗洗了泥来来回回了无数次,一双脚早就泡在了冰水里。等出了林线,情况就更恶劣了,云雾水汽夹杂着山顶的大风吹向湿透了的身体,这时温度已经从上午的零上30度骤降到零下10度,冰风吹来,瞬间变成“渐冻人”。因为在跑动,又裹了一层锡箔纸,我身上大概觉得还好,但双手已经冻得刺痛,不过因为有冬天零下30多度在多伦多户外跑步的经验(那时候戴双层手套也要被冻得去路边厕所烘手的),所以大概知道刺痛到什么程度是没有大碍的,心里有数就不会太恐慌。 “如果你觉得冷,那你就要跑得更快些”,我在大风里被吹得东倒西歪,还是用力地快走,一有机会就跑动起来,当时就是一心想快到林线以下,这样才可以避过失温的危险。

一名刚刚经历过雷暴的选手和他的家人,by Brian McCurdy

刚刚经历过雷暴的选手,Fat Dog 120 2013年女子冠军及纪录保持者Nicola Gildersleeve, by Brian McCurdy

跌跌撞撞下了第二座山,快到山底河边的那段因为积水已经泥泞不堪,我用杖撑着,又用手扶着,恨不得七手八脚地龟速挪了下去(后来听说这段好几个人摔断了手,可见我的方法虽然不美观但却保险)。然后就是淌过那条传说的Pasayten River,之前我一直还担心过河湿了鞋袜还要跑3公里公路才能换鞋之类的琐事,结果没想到早在这之前八百年我的脚就泡水里了,如今过这条河不过就是洗洗鞋而已。因为大雨,水流湍急,幸亏有绳索可以扶着,我摇摇晃晃,终于淌过了河。

过了河,3公里公路跑之后,就是Bonnevier补给站。这是到目前为止最大的一个补给站,选手们都在这里换装,准备夜间补给。我进了站,喊了几声胖胖没人应,就找志愿者帮我把之前准备好的补给包递出来,才看见胖胖带着头灯东张西望地从棚里出来。他用浴巾帮我拦着,让我把里里外外的衣服全换了一轮,然后帮我拿来热汤和咖啡。我穿上冲锋衣,换上全套夜间行头,开始爬第三座山。上山前,工作人员检查了我的全部必需装备才放行。我在这个补给站不得不停留了较长时间,离开补给站的时候,离关门时间大概还有不到1个小时。

Bonnevier补给站深夜里的灯火,by Mayo Jordanov

在Bonnevier补给站停留的选手,by Brian McCurdy

穿越数小时雷暴冰风终于到达Bonnevier补给站的我,23点48分,比赛进行至66公里,13小时48分,by 胖胖

4

上山的路并不好走,可能是因为之前下山摔跤的时候扭伤了右脚踝,现在在狭窄的山路上走,因为左脚怕滑坠自我保护要留够空间,内侧的右脚总是被别住,脚踝被卡得很痛,加上夜里状态也有下滑,这段爬升我一直没机会超过什么人,后面好像也没什么人跟上来了,总之,一个人孤独地在山路上走了几乎一整夜。

我本来打算这段山路能争取回一点时间,这样或许离开山顶Heather补给站的时候可以时间更充裕一点,结果没想到状态低迷下,速度越来越慢,时间在一点一点地过去,预想中早该出现的补给站也迟迟不见踪影,我终于逼迫自己提了一点速,清晨的迷雾与凛冽寒气中,在关门前15分钟时,补给站的灯火终于闪烁在眼前。

夜里一直还在下雨,在山上折腾了一夜的我又冷又饿,一向在补给站相对其他选手野兽进食水准显得极其斯文的我想尽办法把能吃的东西都吃了,巧克力豆,牛肉干,还有乱七八糟说不出名的东西,总之来者不拒。山上没有运动饮料,没有经验的我让他们灌了半瓶可乐到水壶里,结果出门一开跑就被喷了一脸,害我懵了半天才反应过来怎么回事。我被这荒诞的场景逗乐了,索性把可乐全喝了,然后继续下山的路。

Three Brothers山顶的清晨,by Brian McCurdy

40公里的时候我就隐约感觉到右腿韧带拉伤了,跌撞着翻下第二座山,又折腾到现在,右腿的疼痛更严重了。轻缓的坡度还好,遇到陡峭的下坡路简直比酷刑还虐。在林线上一个选手正沮丧地坐在路边,颓然地问我感觉怎么样,我说韧带拉伤了下坡有问题,他特共情地说他也是。看样子他已经放弃了,可我还是要继续,现在还远没到放弃的时候呀。

到Nicoman Lake补给站之前我碰到比赛的摄影师,他跟我说,接下来再过一段下坡到Nicoman Lake补给站之后就容易多了。结果这是怎样的一段下坡啊,几乎直上直下的乱石路,最优秀的70英里选手已经在这里超过我,一路似羚羊般轻盈地绝尘而去了,我原本也可以的呀,我在后面绝望地拖着步。

终于到了Nicoman Lake,跟志愿者又确认了一下下一个关门时间,离下站关门还有3小时10分。我灌了水,嚼了半盒饼干,一个120英里选手正悠闲地吃着薯片,边把薯片袋递给我边劝我“放弃算了,3个小时18公里,这种路况无论如何不可能搞定的。”我的侧袋里分明装着之前打印的配速表,这比赛的前女子记录保持者Nicola Gildersleeve这段的用时是2小时50分,如今的我能带着腿伤只比她多20分钟搞定?想想是真不可能,可前路未知,不试又怎么知道呢?

过了Nicoman Lake,经过一段巨石阵后,路面开始变得不那么狰狞,尽管右腿疼痛,我还是强迫自己跑起来,Fenix2这时候已经显示Low Battery,该死的玩意儿,不是说设成粗略模式能撑50个小时吗?为了怕时间都显示不了,安全起见我还是把GPS关了。于是此刻的我根本都不知道自己距离刚才已经跑出了多远,距离前方又还有多远,只能以视线可及的某个参照物为目标,逼迫自己尽快地到达,然后继续......

5

然而到现在一切都戛然而止了,此刻已经过了前方补给站的关门时间,我放慢脚步,开始沮丧地沿着山道走。因为刚才下坡的迫速,我右腿韧带的痛感更强烈了,遇到下坡简直痛到不行,走路都费劲,只能用杖勉强支撑着往前挪。身体到了这个状态确实也没有办法了吧,我开始考虑怎么跟胖胖碰头,前面的Cayuse Flats补给站不在高速路旁边,他开车估计到不了,按约定他这时候正在Cascades补给站等我,可能还得请志愿者送我过去,想到要麻烦别人这样特意照顾我,我又觉得非常不好意思。胖胖已经一路跟了我这么久,现在以这个结果作交代,我知道他不会有任何抱怨,只要我安全就好,可我其实真的好不情愿啊。

一边沮丧着,遇到一个来自温哥华的男生,也很慢很慢地在往前走。

“你也跑120英里的吗?”

“是啊”

“我右腿韧带伤了,下山跑不了了”

“我也是”

“我第一次参加120英里的”

“我也是”

“我觉得其实应该参加70英里组的”

“我也是”

“你现在感觉怎样”

“Terrible”

他深邃眼神里弥漫着忧伤迷离,他真的长得超美的啊......我当时看得有点呆,又觉得自己这问题问得傻,再想想这一路上的历程,心里很难过,于是也沉默。慢慢走着,我们终于看到了传说中的Cayuse Flats补给站。到Cayuse Flats补给站的短短几百米还有一个剧陡的下坡,泥泞湿滑的下坡后还要过一座滚木桥,这比赛究竟要虐我们到什么程度? 我们用杖撑着身体一步一步斜着慢慢往下挪,虽然比赛失败了,可谁也不愿意到了最后还发生断胳膊缺腿之类的悲剧。

“欢迎”一个志愿者笑着迎上来,我很平静地对他说,我是120英里选手,已经被关门了。他盯着我的眼睛看了好一会儿,跟我说“没有,这里是两点钟关门,现在1点半,还有半个小时,前面8公里的Cascade补给站4点关门”我自然觉得很不可思议,怎么会呢,从Heather以来所有的人都告诉我这里是1点关门啊,这时其他的志愿者也都上来向我确认还没到关门时间(后来我才知道原来1点是70英里选手在此地的关门时间,120英里选手要延后1小时。其实我手机里是存了比赛手册的,可那时候我心力交瘁压根都没想到要开机看一眼)。我看向美男,他很坚定地说,我到此为止了,不管怎样我都退赛了。这时在那里等待他多时的朋友们迎上来,一副只要看到他还好就很欢喜的样子,原来即使退赛,相聚其实也很温情而并不悲壮。

志愿者告诉我前面的路段是上下起伏, 8公里2个半小时还是有可能的,他看到我腿有伤,鼓励我说下坡其实靠杖还有希望。我当然是极没出息地动摇了,吃了片培根就赶紧出发了,路过岔口跟美男告别的时候,他的眼神已经不那么迷离,我说我还是决定要继续了,他点点头祝我一切顺利。当时他应该并不相信我还能继续多远,无非就是撑到前面更大的补给站退赛更方便些而已,其实那时候我自己也不确信,我决定继续前进的唯一理由是,我要完成这段赛道去见等在那里的胖胖,即使退赛,我也要让他看着我以奔跑的方式进补给站。

Cayuse Flats补给站前的滚木桥,by Brian McCurdy

Cayuse Flats补给站里休息的选手和忙碌的志愿者,by Brian McCurdy

从山下的Cayuse Flats补给站回望刚刚翻越的山峰,by Brian McCurdy

6

虽然不知道最终可以到达哪里,但既然选择前进,在赛道上就没有松懈的道理。这段路我还是加紧了脚下的步伐,上坡的爬升努力快一些,下坡就用杖撑着,单靠左腿发力尽量快速下坡。这段路果然是起伏不断,我宛如一颗微不足道的粒子,在波峰波谷间不厌其烦地震荡前行。大概将近两个小时的时候,我终于到达Cascades补给站,见到了胖胖。

这个山脚下的补给站很大,坐在帐篷里,四周连绵起伏的山峦一览无余。这时候雨已经停了,柔和的光从云端洒下来,给眼前的景色镀上一层清新的色调,宛如一幅隽永的水墨画。我突然觉得很放松,好像又有了力量,我还有超过半小时的离站时间,接下来是相对平缓的河边道,我身体并没有出现很严重的状况,平地和上坡我还是可以的,其实完全没有放弃的理由啊。

胖胖帮我泡了面,往我背包里装能量胶,我们请急救站的护士帮我包扎了脚趾和脚底,开赛以来我第一次敢正视自己的脚,看到趾甲周围都是黑泥水泡,但一切还是比我想象的要好。那个护士好像以前在多伦多住过,热爱滑雪,包扎的时候我们还笑侃多伦多周边最高的山居然是一座滑雪场。很多时候,这些无意中遇见的人和事都会让人渐渐放松下来,而她一边跟我开心聊天又细心帮我包扎照顾我的样子,又让我觉得好温暖。我换了湿衣服,换了鞋和袜子,吃了泡面,喝了咖啡,我觉得自己已经准备好了,于是离站出发了。我跟胖胖约定要他在前面的每一个补给站等我,直到我上最后一座山,似乎从这里开始,从内心深处我真的决心要全力以赴了。

在补给站休息的选手,Cascades补给站,by Brian McCurdy

一名选手正补给食物,Cayuse Flats补给站,by Brian McCurdy

在这里培根几乎是最受欢迎的食物,by Brian McCurdy

7

Cascades到下一个补给站只有3公里的公路,志愿者给我穿上反射服,我开始用平缓的速度前进,此刻我心情很放松,至少这段没有了关门的压力。这时一个小个子男人追上我,我认出他就是我在Cayuse Flats补给站遇到并告诉我没有被关门的人,我一边跑一边疑惑地看着他,他说他是Fred Tassinari,她太太是70英里组选手,就在我后面。我回头一看,咦,那不是Lucia Tassinari吗,和她一起跑的是多伦多很有名的女子越野跑选手Deanne McDoom。虽然我们只是认识而已,但来自同一个地方,又一起跑过今年夏至日Salomon的日出日落跑,顿时有一种好亲切的感觉。他又继续跟我解释,她太太的Pacer是Deanne,而他本来是Brian的Pacer,Brian在第二座山上因为失温退赛了,所以他现在愿意pace我一段。这样一路到Sumallo补给站,我们又遇到他们团队负责拍照文案的Kent Keeler,他本人也是很优秀的越野跑者。和阿唐分手之后,我已经独自在山道上跑跑走走了整整28个小时,无论黑夜还是白天,除了在补给站跟志愿者或者胖胖有少量交流以外,几乎都是一个人孤独地在路上,这时似乎突然得以跟一个团队有了连接,我顿时觉得很踏实温暖。而这时候我也知道自己其实已经是来自多伦多唯一还在坚持比赛的120英里组选手。

一名50英里选手奔跑在起伏的河边道上,by Brian McCurdy

河边赛道在湿气腾腾的温带雨林中蜿蜒,by Brian McCurdy

8

在河边这段赛道上大家似乎都没有打算太用力,一开始的路段真的很平,我在前面匀速跑着,Fred跟在我身后,Deanne带着Lucia在后面。后来渐渐又出现起伏的上下坡,我下坡的速度上不来,就逐渐慢下来,Deanne和Lucia追上我们往前去了。可能因为我太久没讲话,就开始跟Fred狂聊各种多伦多跑圈的事,还有交流平常怎么训练,平常跑哪些trail之类的,渐渐放松了配速。我的GPS一直没开,都是问Fred进度,我觉得他还挺靠谱,头脑清晰,又是这比赛的志愿者,应该做足了功课,他说这段15公里,我们8点到下个补给站没问题,我也就没自己仔细计算。结果到了15公里,发现山道一点都没有结束的意思,这个时候大家都很困惑,我们俩因为误会还闹了点不愉快,最后越走越慢,等出了山道到补给站的时候已经8点半了。

原来这段山道有20公里,跟手册上的信息有所出入。Lucia她们已经早到了20分钟,开始出发下一段了。胖胖迎上来跟我说,你退赛吧,你前面好几个女生都已经退了,我说8点不是Target Time不是Cut Time吗?胖胖说是的,不过超过这个时间一般不建议继续了,除非状态特别好。

本来慢慢燃起的希望和热情好像又神不知鬼不觉地熄灭了,现在8点半,在上最后一座最难的山之前还要搞定最后一段河边道,我突然觉得好累。可能因为这时候意志上开始出现了一点点漏洞,状态一下子就跌下来,第一天在山上被淋成渐冻人,之后一夜一天又一直下雨下身透湿,相当于整个人被冷水泡了30多个小时了,我突然觉得好冷好困。我有点沮丧地坐下来,可双手还在麻木地往衣服和包里装能量胶,刚才那段赛道我跟Fred合作得并不愉快,他对我有些误导,我又放松了自己的意志依赖他,这让我觉得如果我自己一个人或许时间会更短,不至于陷入这般被动境地,可现在说这些也没有半点意义。

正沮丧着,胖胖跑来催我说Fred快补给完了,让我别耽误时间跟他快走,我疑惑地说谁说他还要pace我了,胖胖说他说的呀,结果我一问,人家真这么想的。我知道他要在最后20英里pace他太太,说你不需要休息下吗?其实我自己可以的。他很认真地看着我说“Tairan,我并不需要休息,如果你愿意,我很高兴能这段继续pace你。”这时候我其实没太多时间思考,只能凭感觉做决定,在最后最艰难的一座山之前还有15公里,以我现在的状态,确实需要一个pacer,于是我点头同意,即刻出发,临走前,我特意穿了很多衣服,因为这时候已经入夜了,而且之前畏冷的感觉很不好。

在漫无边际的森林里奔跑,让人分不清时间究竟是在凝滞还是在飞逝,by Brian McCurdy

9

这段赛道Fred好像换了一个人,他开始在前面健步如飞,然后拼命地催促我跟上。我很清楚他是要保证我们跟前面的Lucia不要拉开太长距离,这样他来得及一到补给站快速补给就跟Lucia上山,帮她在山上争取更多时间。但我相信他也是在帮助我,因为如果不是这样,他完全可以开车去Skyline补给站等她,自己争取更多的休息时间。他走得好快,比跑还快,我拼命走拼命走也无法跟上他,只好连跑带走,在后面跌跌撞撞东倒西歪,疲于奔命。下坡我没速度,他也拼命地催我,我只好忍着剧痛强跟。他不停地警告说如果我们不保持这个配速就会被关门,我用尽一切努力让自己不被甩远,但当时还是稍微hold住了一点点,至少不能让自己在上山之前彻底废掉,因为我知道最后那座山,将是赛程里最艰苦的一段。

因为速度很快,身上开始热起来,但我当时特意没脱衣服,因为那种身体温度在回复,暖流在各处流淌的感觉是如此之好,我希望能把之前那种寒意彻底驱散,回复一个有活力的状态,这不但是身体的感觉,更是心理的感受。

果然,我们大概早了40分钟到了最后一个补给点:Skyline。很多选手都在这里做上山以前最后的准备,Fred匆匆补给了一下,就和Lucia离开了。这段路非常technical,赛道上布满树根石块,虽然我尽可能小心地保护自己,还是被Fred逼得把脚底全都磨破了,我都能感受到撕裂的脚皮和鲜肉的摩擦,每一步都很痛,可路上我也没吭气,那家伙当时发了狂,压根也不会管我。我让胖胖帮我贴了两个冰啫喱,希望能稍微缓解一下那种强烈的痛感。

10

离开Skyline的时候,补给站的负责人跟我们每个人说“Congratulations”,这是一种鼓励和振奋,但同时也给了大家一种误导,让每个人觉得这个补给点的关门时间点给每个人留下了足够的余地,只要能通过,只要接下来继续坚持,就一定能按时到达终点。其实根本就不是这样,如果不能在Skyline之前为后面留出足够多的余地,完不了赛的风险相当之高,以至于最后在我前后大概半小时到1小时上山的这些人中,其实只有我,Fred和Lucia 3个人按时到达了终点。

一名换上冲锋衣准备再次上山的选手,by Brian McCurdy

变叔曾经说“100英里赛过了75英里之后,真正的比赛才正式开始”,那对于Fat Dog 120而言,或许最后这最艰难的20英里才将考验拉开序幕,都到这份上了,还有什么好畏惧的呢?我整装上山。

非技术路段的长时间连续爬升其实是我的强项,在我跟胖胖之前无数次的徒步经历中这一点都表现得很明显,我一直可以重装以较快的速度前进,所以即使已经到了很疲惫的状态,我仍然还可以保持一个稳定的上山速度。上山大概爬到1/3的时候,我就超过了早我大概15分钟出发的Fred和Lucia,Fred开始以为只是路人,后来认出是我相当震惊,他一定觉得这家伙都已经被我逼得精疲力竭了,怎么还可能满血复活?其实我是希望自己能在上山部分多争取一些时间,以我目前下坡的困难程度,他们迟早要赶上我,虽然在他们之前并不能保证什么,但至少能给我一种笃定感,又或许,在那个时候我就从内心深处相信,Fred一定会尽全力帮助Lucia完赛的吧。

我一路爬升又陆续超过了好几个人,到达第一个补给站的时候,志愿者问“哦,你是pacer吗?”我说我是runner,他们就惊呼“What a brave girl!”, 因为最后这段20英里的赛程,主办方是强烈建议要有pacer的,尤其对于初次参赛选手,而到了比赛的这个阶段,现在还在山上的人确实除了我以外全部都有pacer跟着。我问一个志愿者从这开始到最后长下坡之间的那段起伏大概需要多长时间,他回答大概4到5个小时,我的心立马沉了一截。这时候离关门也就只剩差不多5小时了,因为我下坡很有问题,这意味着我已经非常被动,我突然好后悔刚才上山的时候为什么不再加把劲,努力把速度加得更快一点,可现在说这些还有什么用呢?何况已经到了第二夜,后半段我也确实有些困了。于是我迅速地离开水站,开始正式逼迫自己快速前进。

之前就一直耳闻最后20英里上山之后那段磨人的连续起伏几乎相当于要翻过6座小山,如今来到这里才明白“6座小山”是什么意思。在2000多米的峰顶上陡峭地上下,跟在山下完全是两个概念。而这时候的路面差不多完全是碎石路段,破裂的脚掌在碎石上踩过,每一步都仿佛是刀子在割。我逼迫自己忘记身体的疼痛,把自己和痛觉割裂开来,可是,逼迫归逼迫,这又是无法完全做到的,它们毕竟是我身体的一部分啊。

起伏爬升的阶段我又超过了几个选手,他们看上去已经筋疲力竭了,似乎每上一级台阶都要用尽全力,pacer们在一旁无奈地守候着,也无法让他们的小宇宙重新燃烧。我一路向上到了这比赛的倒数第二个补给站,守在这里的是这比赛的组织者Peter Watson,这时候我的GPS已经有些混乱了,之前得到的赛段信息又错综不一,我问他到终点还有多少距离,这时我心里估计的答案是10公里,结果我得到的答案是13公里!我说那你觉得我还有没有机会,他说如果快速徒步,他觉得还是有可能的。快速徒步!有可能!!我于是想起了前一个赛段Fred健步如飞,我动摇西摆跌跌撞撞的悲惨景象。灌满了水瓶,离开这个补给站的时候,我几乎是心如死灰的状态。

这时候太阳已经升起来,离开skyline补给站的时候非常匆忙,又只想着上山的夜路,全然没考虑天亮的情况,墨镜帽子统统没带在身上。山顶的阳光直接射在身上,我脑子里一片茫然,可也没有办法,只好低着头,一步一步往前。

Skyline山脊的陡峭爬升,by Brian McCurdy

云雾中的山峦叠嶂,by Brian McCurdy

奔跑在Skyline,by Brian McCurdy

奔跑在Skyline,by Brian McCurdy

奔跑在Skyline,赛道、选手和野花,by Brian McCurdy

Fat Dog的赛道标记很好,清晰紧密,之前我一直没有遇到任何问题,结果恰恰在最紧张焦虑的时候,我发现有一段山坡的入口并没有出现本该有的粉丝带。我硬着头皮爬上去,结果走了一段,还是没有看到标记,又一瘸一拐地从陡坡上下来,这样一来一去就耽误了7,8分钟,我顿时绝望之极。这时好像是一个比赛工作人员的男生从斜坡那边过来,我问他知不知道怎么走,他说知道,可那哥们个子大,估计平常不怎么跑越野跑的,海拔太高爬坡爬得气喘吁吁,慢得像蜗牛,我当时都恨不得冲下去把他拖上来指路。好不容易等他挪上来,结果指的还是我之前退回来的那条,而此时,我看到Fred他们已经远远地赶来了。

还是没有粉丝带,为什么没有,这不合常理啊,我心急火燎地往前赶,又担心真的越走越错,回过头来冲那哥们只嚷“Why no pink?!”那哥们正爬坡爬得艰难,估计被我弄得也很郁闷,说不出话在后面直喘气。连着嚷嚷了好几遍,我突然觉得自己这样很不对,你这是干什么呢?比赛已经到了这个时候,尽全力去争取就好啊,即使最后还是失败,不是也应该从容面对吗?在这个时候,一副这种气急败坏,毫不淡定的样子,不是很差劲吗?这样边走边想着,我反而慢慢平静下来……然后,眼前出现了那缕熟悉的粉丝带。“There is PINK!”我冲后面大喊,那哥们会意地点点头,或许他能了解我内心来不及表达的歉意。我又大喊Fred和Lucia的名字,向空中挥了挥杖,以免他们重蹈覆辙。

指引我们一路前行的粉丝带,by Brian McCurdy

连绵的起伏还是看不到尽头,而且仿佛一个比一个陡,在峭壁上,这时的我也开始大口喘气,好像有些脱水,体能似乎也不怎么好了,可想到Fred他们就在我身后步步紧逼,终点的计时器离最后定格也越来越近,我只有什么都不想,努力往上,努力往下,要尽可能地快,尽可能地快......

终于在最后4英里平整的下山林道前,Fred和Lucia赶上了我,我往山道里看了看,跟Lucia说“We’ll make it, let’s do it!” Lucia疑惑地看着我说“Can we?”我点点头,深吸一口气,然后开始全力奔跑。Fred看到我开始跑,马上冲到我的前面开始领跑,一边跑一边回头看她太太有没有跟上来,其实这时候谁也不确定前面离终点到底有多远,我们到底能不能在关门之前到达,可这时候除了拼尽全力还能做什么呢?

一个在我们前面不远处的男生这时候也准备冲刺,但他好像小腿突然开始抽筋,只好无奈地做着拉伸看我们冲过。一名比赛的志愿者站在半山腰上给我们加油,一边加油一边安慰我们时间还宽松。但Fred好像置若罔闻,他的速度越来越快,不看到终点他是不会轻易松懈的。

一名选手在Skyline的最后一段下山道,by Brian McCurdy

在一个拐弯处Lucia突然停下来,说热得忍不了,要脱衣服。因为一直穿着夜里的厚外套,其实我也热得不行,而且还忍不住要上厕所了。因为要花时间长一点,我让Fred和Lucia先走,临走前,Lucia对我说,答应我,你一定要赶上我们,我点点头。

我收拾妥当,喝光了水壶里的最后一口水,明白这时候一切都掌握在自己手中了,然后就开启了自己的狂奔模式,两侧的树木在我眼前飞快地闪过,我越跑越快,可为什么这山道上长得到不了底?为什么跑了这么久Fred和Lucia还不见踪影,Fred那个疯子到底用了什么节奏在冲刺?时间一分一秒在过去,我不知道前面还有多远,我的身体好痛,我的脑子一阵麻木,我的嗓子干得冒烟......终于到了山底,粉丝带指示左转,为什么不写到底还有多远?终于过了传说中的彩虹桥,为什么前面还有一条见不到头的山道?!终于看到湖了,是Lightning Lake!!可这个湖好像很大,沿着湖绕到尽头的路到底有多长???!!!

11

终点终于在眼前了,我看见了终点处那个无数次在视频里出现的拱门,听见震荡在整个湖面的欢呼和摇铃声,听见胖胖大喊“Tairan,加油啊!”,我知道再也没有理由停下我的脚步了。等我跑出了沿湖的山道,胖胖迎上来冲我大喊“你做到了!你做到了!!”然后就开始狂哭。我愣了愣,继续往终点奔去,胖胖在我身边和我一起,在最后冲线的那刻,我看见了自己的微笑。

47小时54分38秒,我终于完成了2015年的Fat Dog 120。

我的冲线瞬间,by Brian McCurdy

后记

赛后无数的人过来向我表示祝贺。已经完赛的,在山道上曾遇过的,Salomon Toronto的团队,甚至还有前几天住过同一间旅馆的邻居。Fred和Lucia已经一脸放松释然的表情,听说Lucia到达终点时泣不成声,可那终究是幸福的眼泪。比赛的摄影师想要采访我们,我本来想挺累的,让胖胖帮我说说算了,结果这家伙还是哭得说不出话来,我只好自己随便说了几句,大概说得最多的一个词就是“struggle”吧。是啊,一直在绝望和希望中挣扎起伏,倍受煎熬。

今年的Fat Dog 120英里组总共完赛97人,完赛率只有54.18%,相对于去年72%的完赛率,今年确实低得明显。很多非常优秀的越野跑选手都在很早的时候退赛了,大部分人都是因为失温,还有好几个人从Bonnevier之前河岸的那段湿滑路段摔下来摔断了手。然而,恶劣的环境同时也激发了人的潜能,今年男子女子记录双双被打破,在恶劣的环境下,选手们也得以进一步测试了自己的身体和意志的坚毅程度。正如赛后主办方的声明一样 “Congratulations to all those that showed up at the start line of this year’s Fat Dog. Racers were met with torrential rain, lightening, thunder and plummeting temperatures in the alpine. What an epic weekend filled with crazy weather and fallen course records.”我们既然选择了这项赛事,这份艰苦就是我们每一个参赛者的意外收获,无论最终是否完赛。

风雨中在赛道上艰苦跋涉的选手,by Brian McCurdy

一名历经艰辛走向终点的选手,by Brian McCurdy

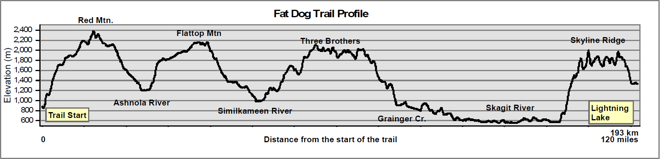

2013年Outside杂志将Fat Dog 120与北极超马,南美丛林,撒哈拉沙漠赛,Hardrock等赛事列入全球最艰苦的九大超级马拉松赛。而全程120英里,累计爬升8673米的Fat Dog 120通常被认为是整个北美难度仅次于Hardrock的山地越野赛,向来被称为加拿大的Hardrock,同时也是加拿大赛道风景最美的比赛。Fat Dog当然会让人印象深刻,选手们需要连续翻越四座高山,而最艰难的一座居然放在最后的20英里。

Fat Dog 120 海拔图

这比赛的报名要求是完成过100英里赛事,而Sulphur Springs几乎是其中最容易的一个,所以赛前报名单上按实力和之前成绩排名,我基本上位列最末,预测完赛时间是51小时,也就是认为我几乎不可能完赛。这样看,我不仅完了赛,最终还几乎挤进了半数行列,还真是挖掘了自己的潜力。

赛后Brian过来拥抱我“I am so proud of you”,可他的眼神里分明有忧伤。谁也不知道会在超马赛道上遭遇到什么,前路永远充满未知,可这不也正是超级马拉松的魅力所在吗?

如果没有Fred在Skyline之前的15公里对我惨绝人寰的逼迫,如果没有胖胖后程帮我不眠不休地作后勤补给,如果没有许许多多人的帮助,我绝不可能奔跑着冲过Lightning湖边的终点线。后来胖胖告诉我,在补给站他眼睁睁看着那么多身体和状态都比我好的人退了赛,然后看我还在那继续,觉得实在太苦太难。他看到那么多失温选手的痛苦挣扎,看到那么多伤痕累累的身体,在Skyline的前一个补给站,好几个先于我到达状态比我好的女生都退了赛,有个女生退完赛后一直念叨,她完成过这比赛,知道最后那20英里意味着什么,这种状况按时完赛是没可能的。而在她之后到达的我却选择了继续,或许也是无知者无畏。在终点胖胖之所以那样泣不成声,也是因为他终于可以在我面前表达情绪。我一直专注在自己的世界,与时间搏斗,而他目睹了太多这一路上的人与事,自然感触有所不同。

一只赛道上的脚,by Brian McCurdy

今年因为雷暴和终日阴雨,前面两座山上都云雾缭绕,往常让人惊叹的风景都被遮掩,然后我却看到了Three Brothers山顶雾色缭绕下野花冰棱和奇石交构的瑰丽画面,足以秒杀任何经典的童话布景;清晨水空氤氲的Nicomen Lake静谧纯净得似乎能让人听到它的叹息;而黎明的Skyline山脊上,我不知该如何形容眼前的一切,各种奇山异石在云海里凸显而出,蓝天似乎又成了在这方世界里的游走的灵动,一切都静止得好似被什么神奇的东西操纵,我似乎听到头脑里“咚”的一声敲击,禅意从眼前这世界向我浮升而来,我感念到,收好,然后继续前行。

沿着清晨宁静的Lightning Lake奔跑, 离终点已经很近,by Brian McCurdy

感谢所有为这比赛付出的人们。Fat Dog的志愿者是那么温暖地照顾每一个人,他们很多人都是这比赛曾经的完赛者,再回来帮助其他的人实现他们的梦想。在Skyline补给站给我讲解山上赛道状况的John为了当志愿者,将自家的锅碗瓢盆倾囊而出,他太太一边不停地数落埋怨他要收拾清洁,却一直陪着他在为选手们提供服务。Heather补给站设在高山山顶,阴雨连绵加上山顶寒风,让帐篷里极其寒冷,每个人都裹着毯子缩成一团,但只要有跑者跑来,志愿者们都会放下一切出来迎接欢呼,然后为你的需要忙前忙后。Skyline补给站出发前,我正坐着喝咖啡,看见旁边一对年轻的夫妇,丈夫安静地坐在椅子上,妻子牵住他的手温柔地跟他说“亲爱的,我知道你在忍受痛苦,但这是最后的一段赛程了,这是你的梦想啊,你好好努力,我晚上就睡在车里”她的声音好轻柔又充满安慰的力量,目睹这一幕,我的内心顿时也变得好宁静柔软。而此时旁边Lucia的团队正在为他们的离开全力做最后的准备,胖胖已经去帮我拿烤干的衣服了。

一名选手正在团队的帮助下为下个赛段作准备,by Brian McCurdy

一名在补给站工作的志愿者,by Brian McCurdy

严寒中给予选手们温暖和力量的篝火,by Brian McCurdy

在终点的Lightning湖边,我坐在草坪上,赛会主席Heather宣读着获奖选手名单,所有完赛或未完赛的选手和他们的家人席坐在草地上,为每个领奖的人鼓掌。很多人带着伤,神色疲惫,可每一个人都在微笑。偶尔颁奖会被惊叫声打断,虽然比赛已经结束,但还有陆续到达终点的选手,所有人都站起来欢呼鼓掌,为他们的付出和永不放弃的坚持。那一刻我觉得这世界是如此美好,我觉得在这里我得到了之前想要和未曾想要得到的一切。

终点处的完赛选手,by Brian McCurdy

终点处的完赛选手,by Brian McCurdy

终点处的完赛选手,by Brian McCurdy

彩虹桥上一名即将完赛的墨西哥选手,by Brian McCurdy

一名即将完赛的选手和他的pacer,by Brian McCurdy

比赛关门后,一名仍奋力冲向终点的选手,by Brian McCurdy

Fat Dog完赛两天后,我在Lake Louise的青年旅馆里收到一个叫Sean Lavin的家伙在我facebook上的留言:

Hi Tairan. Not

sure if you remember me, but I ran/walked with you very briefly during FD. You

said you were having knee pain and were really worried about making the cutoff.

You looked like you were struggling and it was still pretty early in the

race...so I was very happy to watch you cross the finish line.

Congrats on

finishing.

p.s. I think you have the best smile in the whole race.

我想我可能一辈子都不会忘记,在最后四英里山道上飞奔而下的感觉,当时的我似乎是在为了一个不知能否实现的目标而拼尽全力,而其实当身体的疼痛,完赛的压力都在渐渐离我远去,忘记一切在山道上尽情奔跑,那一刻,我感觉自己在自由飞翔。

I am so happy to be a fat dog.

本文著作权归作者本人所有,未经许可不得转载。文章仅代表作者看法,不代表本站观点。如有不同见解,原创频道欢迎您来分享。来源:爱燃烧 — http://iranshao.com/diaries/167281

回应

回应

回应